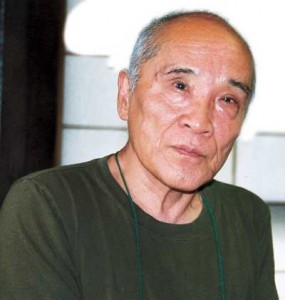

詩はこんなにもうつくしい 詩人 谷川 俊太郎さん

現代の日本で最も親しまれている詩人といえば谷川俊太郎さんに尽きるだろう。詩はどうも馴染みがなくてという人でも、『マザー・グース』やスヌーピーでおなじみのマンガ『ピーナッツ』の翻訳、そして「空をこえてラララ〜」という『鉄腕アトム』の主題歌の作詞者と聞けば、なるほど!とうなずくに違いない。長男・賢作さんのバンド「DiVa」での朗読、ユニークな詩のボクシング対決と、倦むことなくエネルギッシュに活動を続ける詩人の素顔の一片をのぞいてみた。

現代の日本で最も親しまれている詩人といえば谷川俊太郎さんに尽きるだろう。詩はどうも馴染みがなくてという人でも、『マザー・グース』やスヌーピーでおなじみのマンガ『ピーナッツ』の翻訳、そして「空をこえてラララ〜」という『鉄腕アトム』の主題歌の作詞者と聞けば、なるほど!とうなずくに違いない。長男・賢作さんのバンド「DiVa」での朗読、ユニークな詩のボクシング対決と、倦むことなくエネルギッシュに活動を続ける詩人の素顔の一片をのぞいてみた。

●声に出せば詩は息づく

みどりのしばふに あめよふれ/きにも やねにも/あめよふれ/ぼくのうえだけ よけてふれ(『マザー・グース』より)

「『マザー・グース』は北原白秋などの訳があるんですが、子供にわからない難しい漢字・漢語は使わずに全部ひらがなで訳そうとしたのと、文字で読むよりも実際に声に出して唱えたり歌ったりできるようなものにしたいと考えました」言葉を選びながら、谷川さんはゆったりとした口調で語る。かつてアメリカで詩人の朗読を聞き、活字で読むのと朗読するのとが同じくらい大事なことに気づいた。その後は機会があれば、声に出して読むようになったという。「ひらがなに開くというのは、漢字が持っている意味を、もともとわれわれの身についた、あるいは暮らしに根づいた“やまとことば”系の言語に翻訳することなんです。また声に出せば聴衆がその場で反応してくれるので、こうしたフィードバックは詩人にとってもいいことですね」学校でも7、8年前から詩の音読を重視し始めた。ただし「声を合わせて読ませる“斉読”だと、日本語のリズムや調べは死にます」と手厳しい。確かに、肝心の教育の場で詩への興味を失うことも少なくない。そんな中で、言葉が本来持っている美しさ、音楽性、そして何より詩に接する喜びを、谷川さんはあらゆる手段を通して私たちに語り続けているのだ。

●理屈ではなく感受性で書く

山は/詩歌を/拒まない 雲も/水も/星々も 拒むのは/いつも/ヒト 恐怖で/憎しみで/饒舌で(「拒む」)

その生い立ちを「ものすごく恵まれた子供時代でしたね。母親に100%愛されていたと思います」こう言い切る谷川さんは、その後で「同時に、そういう育ち方をしたことの欠点というのがありますね」といたずらっぽく付け加えるのも忘れない。曰く、他人の不満や苦しみに鈍感。曰く、一人っ子のせいか他人との競争が苦手。「ぼくは詩を書く上で一番大事な能力は“自己批評”の能力だと思うんですね。自分で自分の作品を客観的に批判できるかの」16、7歳で友人に誘われ詩を書き始めた。好きだったのはライト・バース(light verse)という、言葉あそびのように軽妙な作風の詩人たち。21歳で『二十億光年の孤独』を出し、一躍脚光をあびた。そしてこの詩集を読んだ手塚治虫が直接、『アトム』の作詞依頼をしてきたという。「ぼくは芸術家より、むしろ工芸の方の人間。詩で生活費を稼ぎたかったので何でも引き受け、結果的に仕事の範囲も広がりました」そんな谷川さんにとっての現代詩とは、「メタファーを通して意味を探る詩が主流だったのに対し、友人の大岡信の言い方では“感受性の祝祭”という感性でもってぼくらは書きましたね。他人と詩を通じて結ばれたくて、子供にもお年寄りにもわかってほしいみたいな気持ちが強かったのが、現代詩の主流とはちょっと違ってたと思います」

●宅老所との出会いで「老い」をテーマに

よるがちかづくとたましいは/りくつをわすれる/あいのしょっぱさも/いきることのすっぱさも/よけいにあじわえて/りきむことなく/あえかなまどろみに/いいゆめをみて(「よりあいよりあい」より一部抜粋)

これは『九八歳の妊娠』(下村恵美子・著)の巻頭詩である。脳梗塞で倒れた母が呆けて4年7ヵ月の病院生活を送った。この経験で、谷川さん自身の人生観も相当変わったという。「そのためわりと早い時期から呆けるということに関心があって、絵本や詩も書いています。で、あるパネルディスカッションの場で“宅老所よりあい”(福岡市)の下村さんと出会い、お互いに気があってよりあいに行ったんですが、そこは大規模老人ホームや豪華な老人マンションとはまったく違う小さくて非常に家庭的なとこで、じゃあ(自分が)呆けたら来るから、って部屋を予約したんですね」このような老いをテーマにした詩はまだまだ少ない。だが大切なテーマであり、すぐれて今日的でもある。「関根弘さんというもう亡くなった詩人が『詩は青春の文学だ』と言ったことがあるんです。ぼくはその時にちょっと反発して、詩は若い人の文学と決めることはないと思いました。高齢化社会では年とってから詩を書き始める人もいるだろうし、みんな若いときには書けなかったいい詩が書けるって、ぼくは信じてますね」